ホーム > 連絡先一覧 > 石川県生活環境部カーボンニュートラル推進課 > 気候変動への適応

ここから本文です。

気候変動への適応

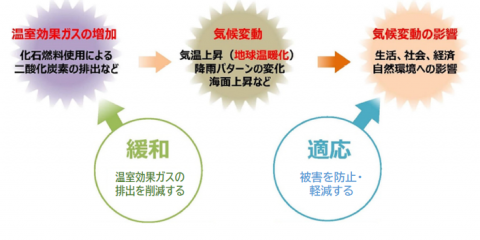

近年、気温の上昇、大雨の頻度の増加や、農作物の品質低下、動植物の分布域の変化、熱中症リスクの増加など、気候変動及びその影響が全国各地で現れており、さらに今後、長期にわたり拡大するおそれがあります。

また、今後の地球温暖化の進行に伴い、このような豪雨や猛暑のリスクはさらに高まることが予測されます。これらの気候変動に対処し、生命・財産を将来にわたって守り、経済・社会の持続可能な発展を図るためには、

・二酸化炭素等の温室効果ガスの排出を削減して、地球温暖化の進行を「緩和」すること

・気候変動による被害の防止・軽減を図る、気候変動への「適応」に取り組むこと

の両方が重要になります。

(出典:環境省)

(出典:環境省)

日本、石川県の気候の変化

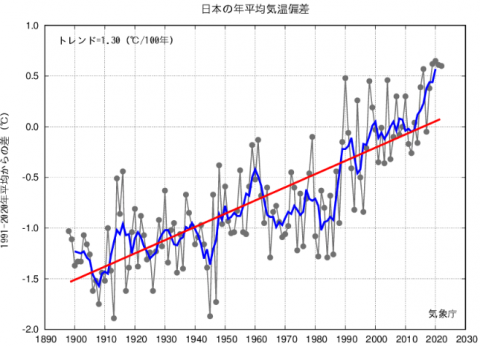

日本の年平均気温は、長期的には100年あたり1.30℃(世界では0.87℃)の割合で上昇しており、特に1990年代以降、高温となる年が頻出しています。将来(21世紀末)には、20世紀末と比較して、厳しい温暖化対策を取った場合(2℃上昇シナリオ)で約1.4℃、現時点を超える追加的な温暖化対策を取らなかった場合(4℃上昇シナリオ)で約4.5℃上昇すると予測されています。

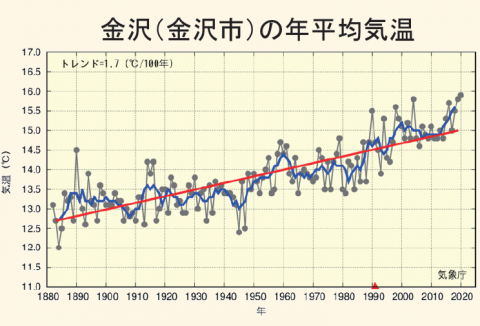

また、石川県(金沢市)の年平均気温は、100年あたり約1.7℃上昇しています。金沢地方気象台によると、現時点を超える追加的な温暖化対策を取らなかった場合(4℃上昇シナリオ)、将来(21世紀末)には、20世紀末より約4.4℃上昇し、日最高気温35℃以上となる猛暑日(現在平均3.5 日)が約23 日増加、さらに日最低気温0℃未満となる冬日(現在平均22.8 日)はほぼなくなると予測されています。

(出典:気象庁)

顕在化しつつある気候変動の影響

全国を見ると、気候変動の影響は既にあらゆる場面で現れており、今後さらに増大するおそれがあります。具体的には、気温や水温の上昇、降水日数の減少等に伴い、農作物の収量の変化や品質の低下、漁獲量の変化、動植物の分布域の変化やサンゴの白化、さくらの開花の早期化等がすでに現れています。

また、将来は、農作物の品質の一層の低下、多くの種の絶滅、渇水の深刻化、水害・土砂災害を起こしうる大雨の増加、高潮・高波リスクの増大、夏季の熱波の頻度の増加等の懸念があります。

石川県内における気候変動による影響

平成29年度より令和元年度の3箇年に渡り実施された、「地域適応コンソーシアム事業(環境省)」における石川県内の調査事例

出典:地域適応コンソーシアム事業成果集(環境省)

石川県の適応策の取組

地域気候変動適応計画に基づく施策の推進

石川県環境総合計画を気候変動適応法第12条に規定する地域気候変動適応計画に位置付け、適応策を推進しています。

(ふるさと石川の環境を守り育てる条例第21条)

- 石川県環境総合計画(第2編第1章2「気候変動の影響への適応」)

- ふるさと石川の環境を守り育てる条例

地域気候変動適応センターによる情報の提供

本県における気候変動の影響や適応に関する情報拠点として、気候変動適応法第13条の規定に基づく地域気候変動適応センター(事務局:石川県生活環境部カーボンニュートラル推進課)を設置しています。

石川県気候変動適応センターでは、気候変動の影響や適応に関する情報を定期的に発信していきます。

関連リンク

- いしかわ気候変動適応センター通信

気候変動の影響や適応に関する情報を定期的に発信しています。

- 環境省(気候変動への適応)(外部リンク)

気候変動適応法や気候変動適応計画の概要が記載されています。 - 気候変動適応プラットフォーム(A-PLAT)(国立環境研究所)(外部リンク)

気候変動に関するさまざまな情報が掲載されています。 - 気象庁(各種データ・資料)(外部リンク)

気温や降水量等のデータが掲載されています。 - 石川県の気候変動(金沢地方気象台・東京管区気象台)(外部リンク)

地球温暖化が最も進行する場合の気温や降水の予測が掲載されたリーフレットです。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

同じ分類から探す