ホーム > 観光・文化・スポーツ > 文化・芸術 > 文化財 > 石川の文化財 > 史跡・名勝・天然記念物(県指定) > 平時忠卿及びその一族の墳・浅井畷古戦場

ここから本文です。

平時忠卿及びその一族の墳・浅井畷古戦場

平時忠卿及びその一族の墳

珠洲市大谷町

指定面積 50平方メートル

県指定史跡 昭和14年12月27日指定

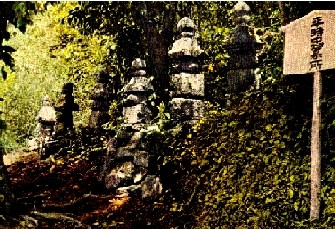

能登半島の先端に近い珠洲の内浦と外浦を結ぶ大谷峠の谷間に、八基の五輪塔が建っている。そのうちの六基はほぼ五輪塔形を整えているが、あとの二基は五輪塔の火輪や水輪を積み重ねたものである。向かって右の一号塔からその高さを見ると、一号塔:94.8cm、二号塔:98cm、三号塔:84.8cm、四号塔:89.2cm、五号塔:72cm、六号塔92.6cmを測る。

この五輪塔群が、前権大納言(さきのごんだいなごん)平時忠とその一族の墓と伝えられている。時忠は文治5年(1189)に没しているが、この塔は形式的にみてその当時のものではなく、室町中期の頃にその末裔が建立したものと理解するのが穏当な見かたであろう。

時忠の末裔と称する則貞氏が、山深いこの地に家をかまえて、ひそかにこの墓所を守りつづけている。

昭和60年「石川県の文化財」より

浅井畷古戦場

小松市大領町

指定面積 420平方メートル

県指定史跡 昭和16年7月26日指定

当地は慶長5年(1600年)8月9日 徳川家に属した金沢城主 前田利長と豊臣家に味方した小松城主 丹羽長重との軍が関ケ原合戦の前哨戦として戦った古戦場である。

大聖寺城を攻略したあと、前田利長の本隊は別地におもむこうとして、寺井の三道山に引きあげた。

前田軍の最後尾部隊であった長連龍の部下が本隊と合流しようとして御幸塚城から近道をとり大領野を過ぎようとしたとき、いきなり丹羽軍の伏兵の急襲をうけ、ここで下記の九士が戦死したと伝えられている。

堀内一秀軒景広、鹿島路六左衛門、柳弥平次、八田三助吉信、長中務連朗、小林平左衛門秀備、隠岐(沖)覺右衛門、鈴木権兵衛重國、岩田新助吉忠

造立時期は、堀内塔の万治3年(1660年)が最も古く、安永9年(1780年)にこの地に訪れた富田景周は、小林、堀内、長、鈴木、八田、岩田の各石塔を確認している。

その後、柳、隠岐の塔は寛政8年(1796年)に嘉永2年(1849年)には鹿島路六左衛門の塔が建てられている。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

同じ分類から探す