ここから本文です。

その他の事業(6年度)

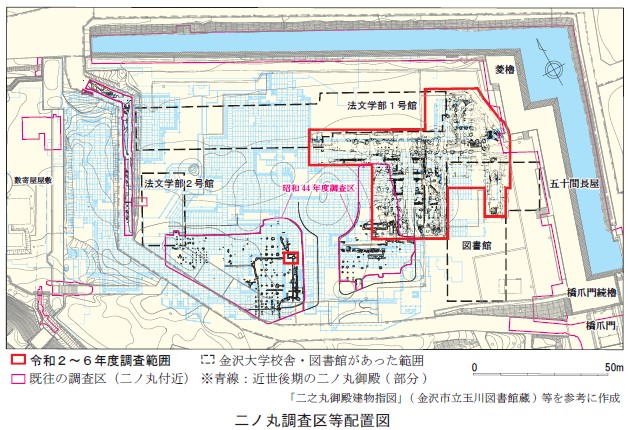

(1)金沢城公園整備に伴う二ノ丸御殿確認調査

事業概要

近世前期以降、金沢城の中枢部で、明治14年(1881)に焼失するまで存在していた二ノ丸御殿について、遺構の位置や内容等を確認し、復元整備の根拠となる情報を取得するとともに、御殿の構造・変遷についての知見を得るために、発掘調査を行った。

調査期間:令和6年5月13日~ 12月13日

調査面積:2,300平方メートル

現地指導:令和6年10月8・11・15日(金沢城調査研究委員会委員・専門委員会委員)、10月28日・11月15日(金沢城二の丸御殿復元整備専門委員会委員)

調査期間:令和6年5月13日~ 12月13日

調査面積:2,300平方メートル

現地指導:令和6年10月8・11・15日(金沢城調査研究委員会委員・専門委員会委員)、10月28日・11月15日(金沢城二の丸御殿復元整備専門委員会委員)

現地公開:令和6年10月31日(報道機関向け)、11月2日(一般向け 参加人数:130名)

調査成果

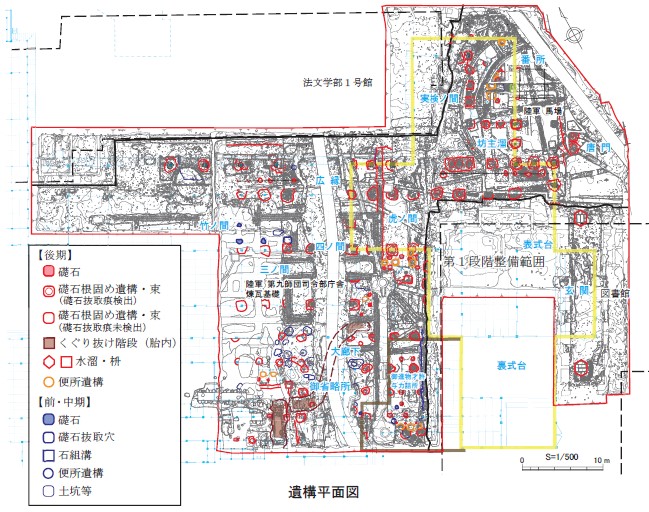

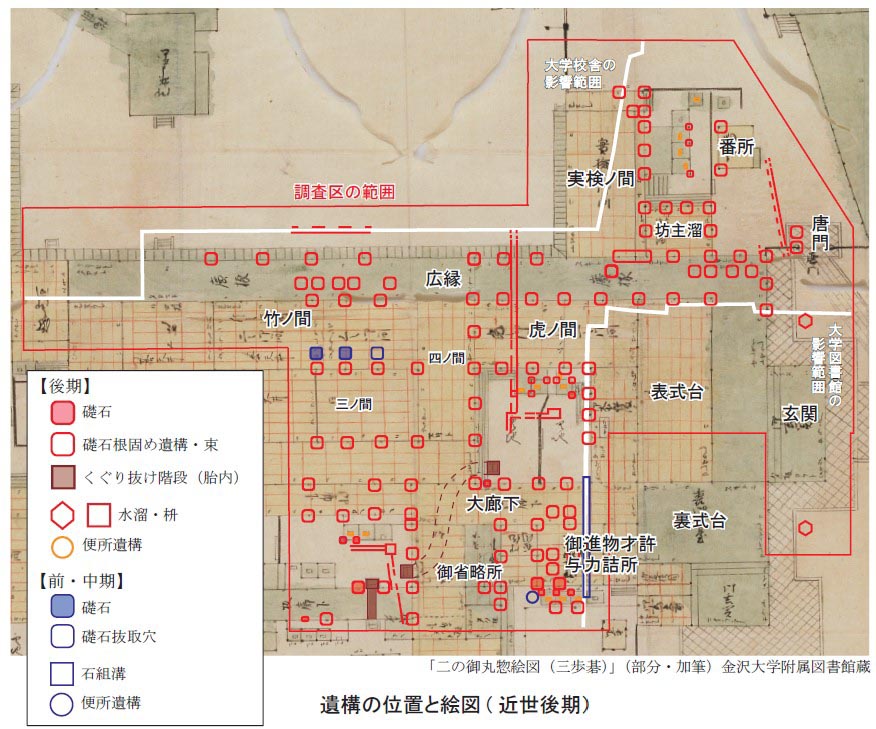

- 令和2~6年度にかけて、御殿北東部を対象に遺構の精査を実施し、後期御殿の礎石根固め、くぐり抜け階段(胎内)、枡(水溜)、石組枡、石組溝、便所遺構、唐門・掛塀、前期・中期御殿の礎石、石組溝、便所遺構を確認した。

- 今年度の調査により、第1段階整備範囲(管理運営施設の範囲含む)の調査を完了した。

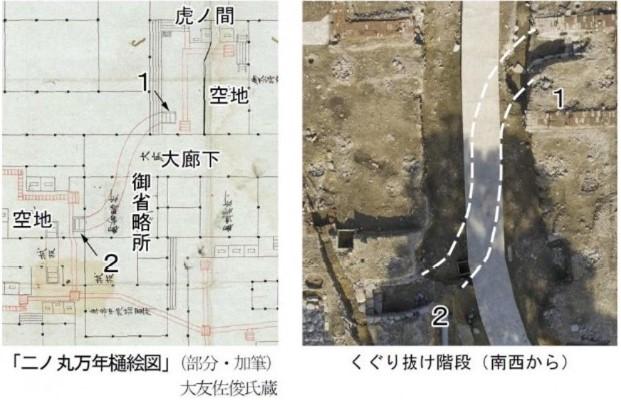

【後期御殿】くぐり抜け階段(胎内)

- 廊下の床下をくぐり抜けて、空地に出入りした半地下の通路である。

- 虎ノ間南側(下図中1)と御省略所西側(下図中2) の空地で出入り口箇所を確認し、全長約15メートルを測る。絵図との照合から、大廊下の床下を通りS字状に延びることが分かる。

- 規模は、虎ノ間南側が内寸幅130センチメートル、深さ70センチメートル(御殿の地盤から)、御省略所西側が内寸幅104センチメートル、深さ68センチメートル(御殿の地盤から)で、出入り口部分の階段は、虎ノ間南側が2段、御省略所西側が3段遺存し、1段の高さは25センチメートル前後である。階段・側壁は、戸室石の転用材、石面・側面を打ち割った川原石が用いられている。

- 内部からは、明治14年の火災に伴う多量の焼土・炭、釉薬瓦、陶磁器、火鉢、ガラス等が出土し、廃絶時期は出土遺物等の様相から明治14年の火災以後と考えられる。

【後期御殿】枡(水溜)

- 玄関の両脇で、平面六角形の枡(水溜)を確認した。金沢大学図書館建設により枡の上部は失われていたが、最下段(一部上段部の残欠がみられる)が遺存していた。石材は越前笏谷石の板石材が用いられている。枡の深さは、文化再建御殿の地表面から底石上面まで約1.3メートルを測り、板石の規格(幅45センチメートル)から3段構成であったと考えられる。

- 枡内部は、土砂や3センチメートル程度の玉砂利で埋められており、銅瓦、板材等の建築部材、火鉢・碗等の土器・陶磁器類やガラス製品も捨てられていた。

- 廃絶時期は、出土遺物の様相から、明治14年の御殿焼失以前、明治初期と考えられる。

【後期御殿】石組枡・石組溝

- 虎ノ間及び御省略所等の付近において、排水施設の石組枡、石組溝を確認した。

- 石組枡は、1段目と2段目の一部が遺存し、内寸65センチメートル四方の大きさである。側石は凝灰岩の板材を用い、組み合わせたもので、底石が無い浸透枡である。

- 石組溝は、凝灰岩を刳り貫いて作られたものであり、つなぎ合わせて排水路として機能していた。

【前期御殿】礎石

- 後期御殿の竹ノ間の礎石根固めの北側に整地土で覆われた礎石を確認した。

- 中期段階では、竹ノ間が再建されていないことから、前期御殿の礎石と判断される。

【前期御殿】石組溝

- 石組溝は、延長約10メートル、幅約50センチメートルの範囲に、30~50センチメートル大の戸室石・川原石が敷かれており、底石と考えられる。後期整地土の下層から掘り込まれ、前期の遺構と考えられる。

【中期御殿】便所遺構

- 便所遺構は、幅65センチメートル、深さ35センチメートルの土坑内部に焼けた壁土が多量に入り、便槽に利用した桶材が炭化した状態で残る。後期整地土の下面から掘り込まれ、その地盤高から中期の遺構と考えられる。

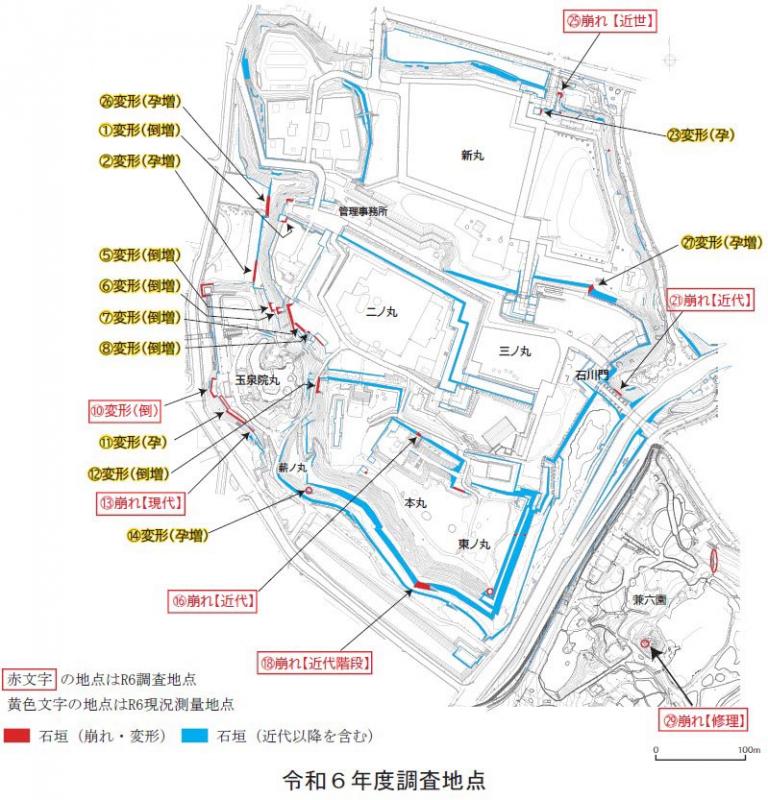

(2)崩落石垣等の復旧に伴う事業

事業概要

令和6年度は、金沢城跡及び兼六園で能登半島地震により被災した石垣30箇所のうち、大きく変形した11箇所について、3次元測量により地震後の現況記録を行った。崩落した7箇所のうち6箇所(金沢城5、兼六園1)については、崩落状況と石材の記録化を行い、崩落は免れたが重大な変形が生じた2箇所のうち1箇所については、解体に伴う内部変形状況の調査を実施した。

調査成果

崩落した6箇所の石垣については、崩落前の姿に復旧するために、石材の原位置の特定作業を行った。今年度、石材の回収が完了した5箇所については、全て崩落以前の位置を特定し、以下のことを確認した。

- 石材の崩落時のまとまりや位置は、崩落前の石積の位置関係を反映していた。原位置の特定に際しては、崩落後の位置が一定の目安となる。

- 斜面上にある石垣の石材は、崩落した際に広範囲に散らばっており、石垣の立地する地形が石材の飛散範囲に影響していた。(13玉泉院丸南、16本丸北、21石川門前土橋、25尾坂門北東)

- 転落した際の距離や石材同士の重なりから、地震時の石垣の挙動を推測すると、以前より変形していた石垣については、変状のピーク部分から崩落が始まっていた。(16本丸北、18本丸南、21石川門前土橋、25尾坂門北東)

- 崩落を免れたが重大な変形が生じた石垣(10玉泉院丸南西)では、解体に伴う調査から内部の変形状況を確認した。

- これらの石垣については、崩落箇所周辺の変形状況等を確認し、今後の解体修理の範囲について検討を行った。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

同じ分類から探す