ここから本文です。

トキの歴史について

トキと人の関わり

トキは時代により呼び名は変わりますが、日本では昔から身近な鳥でした。奈良時代に完成した日本書紀には、「桃花鳥(とうかちょう)」と記されています。その名前は、トキの桃色の羽の色からつけられたと考えられています。

江戸時代、トキの羽は弓矢の矢羽に使われるなど、資源として重宝されていました。江戸時代の人は、トキの自然にぬけ落ちた羽をひろい、お金にかえていました。

伊勢神宮で20年ごとに行われる式年遷宮の際には、ご神宝の須賀利御太刀(すがりのおんたち)の柄(え)の部分にも、トキの羽が使われています。

一方で、トキは田植えしたばかりの田んぼの苗をふみあらすので、農民にとっては害鳥とされていました。

江戸時代の終わり頃、ドイツ人の医師で、博物学者でもあったシーボルトは、トキを初めて世界に紹介しました。

かつてのトキの生息地

明治時代の初めまでトキは日本中にすんでいましたが、明治になってから、水田の害鳥として、また美しい羽を取るために、猟の標的とされたことにより大きく数を減らしました。

日本以外では、朝鮮半島、中国東北部、ロシアの沿海州にすんでいました。

石川県とトキ

石川県とトキのつながりは深く、能登では昭和の初めごろまで空を舞う姿が見られました。

能登に生息していたトキは、繁殖期は奥能登(輪島市や穴水町)に巣をつくり、夏になるとエサ場をもとめて羽咋市周辺にある眉丈山(びじょうざん)へ移動していました。

しかし、里山が荒れたことなどにより、その数は減り、昭和45(1970)年に穴水町で最後の1羽「能里(のり)」を保護し、新潟県の佐渡島に移されたことで、本州からトキが姿を消しました。

能登のトキ生息地

本州最後のトキ能里のはく製(石川県立歴史博物館収蔵)

国産トキの絶滅

昭和56(1981)年、野生に残っていた5羽のトキを捕獲したことによって、野生のトキは絶滅しました。その後、平成15(2003)年に、最後の国産トキ「キン」が死亡したことにより、日本のトキは絶滅しました。最後の国産トキ「キン」は、突然羽ばたき、ケージの扉に衝突(しょうとつ)したことにより死亡しました。

最後の国産トキ「キン」(環境省提供)

最後の国産トキ「キン」(環境省提供)

トキの復活

平成11(1999)年、中国からやってきた「友友(ヨウヨウ)」「洋洋(ヤンヤン)」ペアの繁殖が成功し、ヒナが誕生しました。日本で一番最初に人工繁殖に成功し、生まれたトキは「優優(ユウユウ)」と名付けられました。

平成20(2008)年、佐渡で初めてのトキの放鳥が行われ、10羽が自然の空に飛び立ちました。

優優(ユウユウ)(環境省提供)

優優(ユウユウ)(環境省提供)

中国からの新たなトキの提供

平成30(2018)年10月に中国から新たにロウロウ(オス)、グワングワン(メス)の2羽のトキが日本にやってきました。中国からのトキの提供は平成19(2007)年以来、11年ぶりです。日中両国によるトキ保護の協力が進むことにより、トキが日中両国の架け橋となることが期待されています。

いしかわ動物園でのトキ飼育、トキ公開展示施設

石川県にトキが再び戻ってきたのは、40年後の平成22(2010)年。鳥インフルエンザなどからトキを守るために、佐渡トキ保護センター(新潟県)で飼育していたトキのつがい2組(4羽)を、いしかわ動物園に移送し、飼育が始まりました。

平成28(2016)年11月19日、いしかわ動物園のトキ公開展示施設「トキ里山館」がオープンしました。佐渡に次いで全国で2番目にオープンしたトキの公開展示施設であり、トキが棲む里山を再現するなど、多様な視点からトキが観察できるよう工夫が凝らされています。

トキ里山館外観

トキ里山館外観

トキ里山館で飛翔するトキ

トキ里山館で飛翔するトキ

石川県でのトキの放鳥に向けた取組

石川県では、令和8(2026)年度の羽咋市でのトキ放鳥が決定し、トキが暮らしやすい環境づくりに取り組んでいます。

令和6(2024)年12月には親子で楽しくトキへの理解を深めてもらうため、「トキこどもフェスタ」を開催しました。

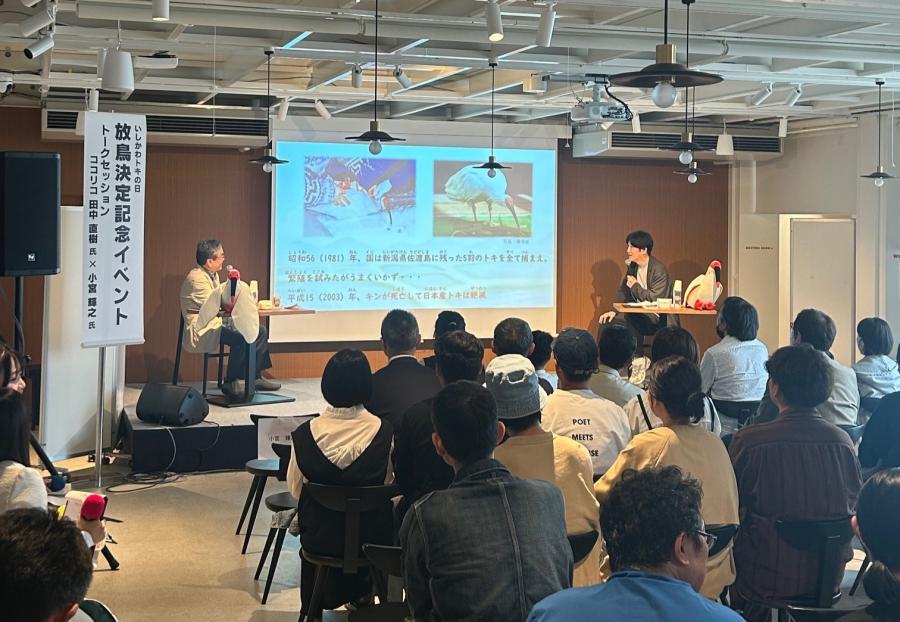

また、令和7(2025)年5月には、次代を担う子ども達が、楽しく、興味をもってトキについて学べる「トキ放鳥決定イベント」を県内全域で開催しました。

石川県では、トキが羽ばたくいしかわを目指して、関係者が一丸となって、トキと共生する里地づくりの取組を進めていきます。

トキこどもフェスタの様子

トキこどもフェスタの様子

トキ放鳥決定イベントの様子

トキ放鳥決定イベントの様子

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

同じ分類から探す