ここから本文です。

石川県地震被害想定調査結果(令和7年5月公表)

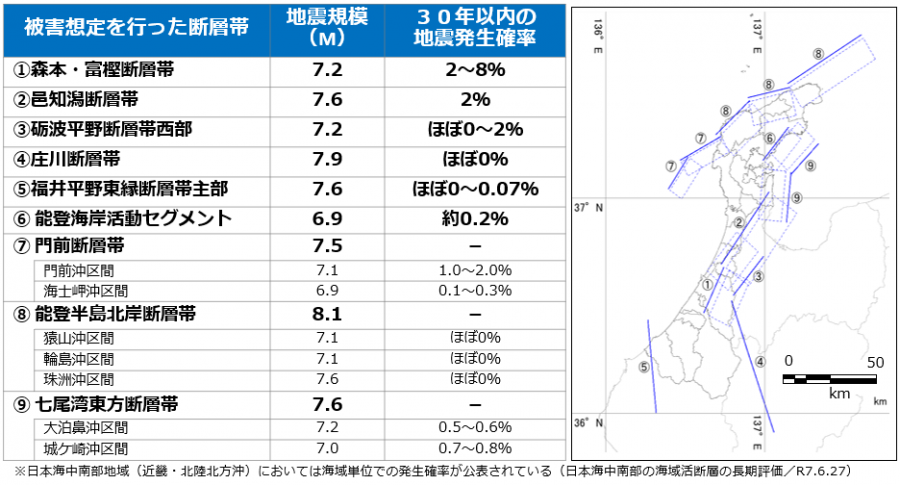

石川県では令和5年度から7年度にかけて、本県に影響を与える県内および隣県の9つの断層帯(森本・富樫断層帯、邑知潟断層帯、砺波平野断層帯西部、庄川断層帯、福井平野東縁断層帯主部、能登海岸活動セグメント、門前断層帯、能登半島北岸断層帯、七尾湾東方断層帯)について、被害想定調査を行いました。

概要資料

被害想定結果や被害を減らすための防災対策とその被害軽減効果などを記載しています。

※令和7年6月27日に日本海中南部地域の海域活断層の長期評価ー近畿・北陸北方沖ーが公表されたことを踏まえ、資料を修正しました。(P5)

被害想定を行った断層帯の名称・地震規模・発生確率

活断層の位置について

国土地理院ホームページの地理院地図から活断層の位置を確認することができます。

活断層による内陸地震が発生した場合、被害が及ぶ範囲は活断層線の上だけではありません。活断層が動くことで生じる地表のズレによる直接的な被害のほかに、広範囲で揺れや液状化などによる被害が生じる恐れがあります。

地震被害想定GIS地図

地震被害想定調査における震度分布や液状化危険度分布などの情報を地理院地図やGooglemapに重ねて閲覧できます。お住まいの地域や勤務先などを拡大して確認いただけます。

動画・パンフレット・学習資料

地震被害想定調査を踏まえ、地震被害を軽減させる取り組みを促進するため、地震への備えに関するパンフレット・動画・学習資料を作成しました。町内会や自治会、学校、企業などの防災訓練や防災教室でご活用ください。

動画

石川県で起きた「令和6年能登半島地震」を振り返りながら、今後予想される地震被害の概要と、私たちができる具体的な対策方法を3部構成で分かりやすく紹介しています。

動画はこちらから、ご覧いただけます(Youtube)(外部リンク)

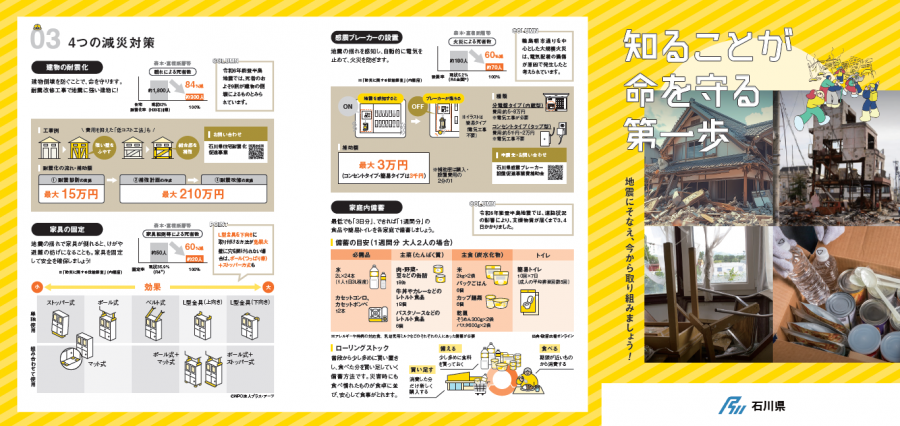

パンフレット

地震被害想定調査結果の概要や地震後に身の回りに起こること、地震被害を軽減させる防災対策について紹介しています。

パンフレット(日本語)(見開き版)(PDF:2,025KB)

パンフレット(日本語)(A4分割版)(PDF:2,074KB)

パンフレット(英語)(A4分割版)(PDF:2,619KB)

パンフレット(中国語(簡体字))(見開き版)(PDF:2,936KB)

パンフレット(中国語(簡体字))(A4版)(PDF:2,977KB)

地震対策に関する学習資料(パワーポイント資料)

令和6年能登半島地震の被害や市町別の地震被害想定結果、地震時の行動や平時からの備えについて、原稿付きで解説したパワーポイント資料です。地区での勉強会などにご活用ください。また、県政出前講座として危機対策課の職員が、皆さまの会合や勉強会などにお伺いすることも可能ですのでご希望の方は県政出前講座のページよりお申し込みください。

学習資料スライド(パワーポイント) ー地震への備えー(PPT:19,169KB)

学習資料ノート形式 ー地震への備えー(解説付き)(PDF:13,935KB)

県民の防災対策とその被害軽減効果

各家庭で防災対策を行うことにより地震被害を軽減させることができます。

今回の調査では、主な防災対策とそれによる被害軽減効果を算出しました。

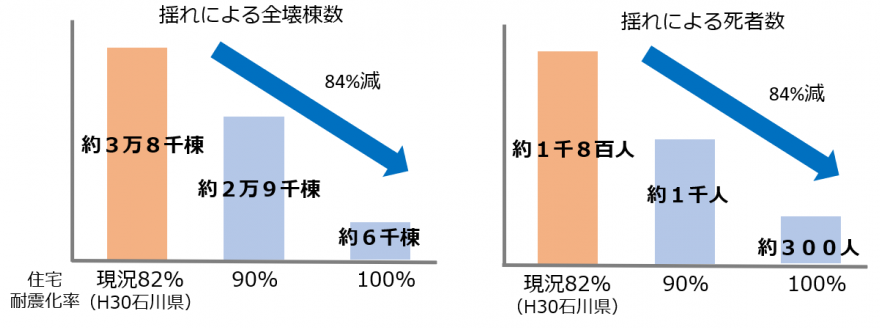

住宅の耐震化

住宅の耐震化率の向上により、建物の全壊棟数と建物倒壊による死者数が大幅に低減する結果となっています。

- 耐震化した建物であっても揺れの強さや地盤、過去の震災で蓄積した損傷などによって被害を受ける可能性があります。

- 建物が無事であっても道路や上下水道の損傷により生活基盤が被害を被り、生活が困難となる可能性があります。

- 新しいビルなどの構造物についても、杭の耐震設計がなされていない場合は傾くなどの被害が生じる可能性があります。

石川県住宅耐震化促進事業

石川県では、1981(昭和56)年以前に建てられた住宅について、耐震診断や耐震改修を行う際に、その費用に対して、県と市町が合わせて補助を実施しています。

令和7年7月から耐震改修補助費(補強計画を含む)を定額210万円に引き上げました。現在、各市町で順次制度改正しており、既に利用可能な市町もあります。限度額を更に引き上げ、より手厚い補助を設けている市町もありますので、詳しくは市町へお問い合わせください。

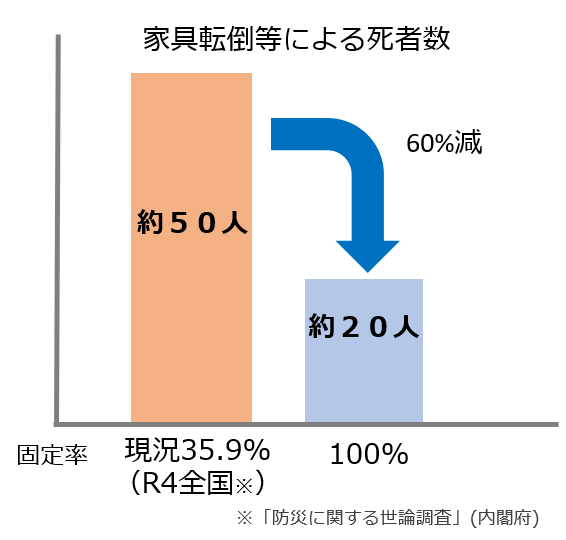

家具の固定

家具固定率の向上により、家具の転倒・落下などによる死者が半減する結果となっています。

- 家具をL型金具などで壁に直接ネジ固定する方法が最も効果が高いです。

- 家具の上部と天井の間に、ポール式やすき間家具などで家具を固定する場合は、ストッパー式や粘着マット式を併用すると効果が高いです。

- ポール式の場合は、天井に下からの突き上げに耐える強度が必要で、強度がない場合は、当て板等で補強する必要があります。

- マット式やストッパー式の器具の単独使用は効果が小さい。家具の重量、奥行きなどの条件によって違いはあるが、一般に大きな家具には適していないです。

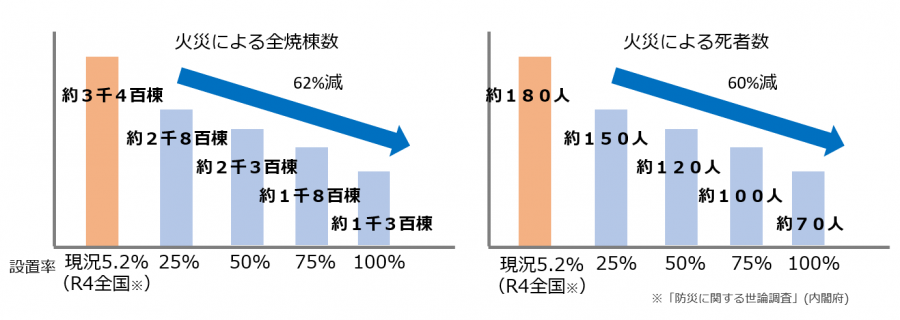

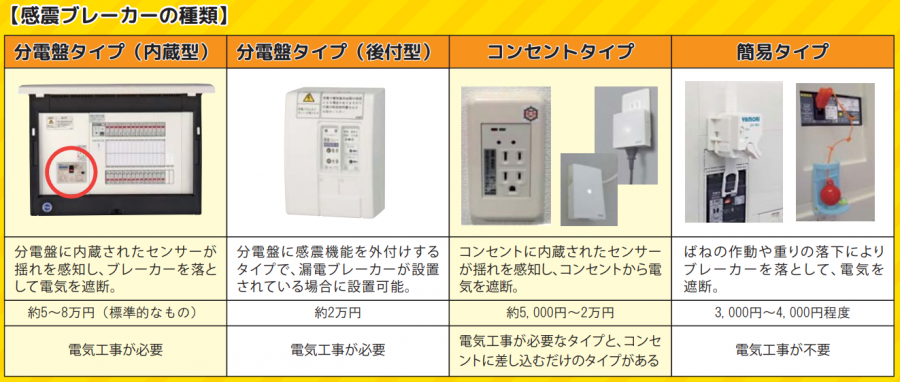

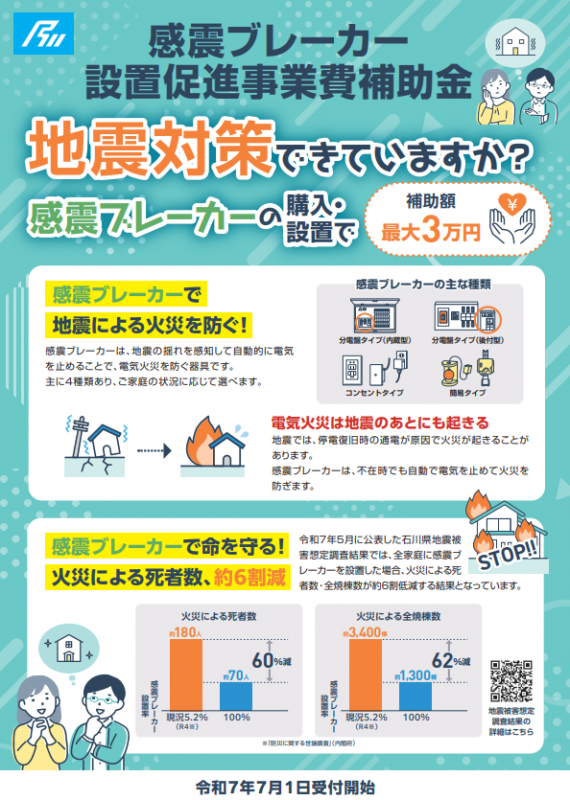

感震ブレーカーの設置

感震ブレーカー設置率の向上により、地震火災による建物全焼棟数および火災による死者数が低減する結果となっています。

- 感震性能を持った分電盤の取り付けのみならず、比較的安価なコンセントタイプや簡易タイプもあります。

石川県感震ブレーカー設置促進事業費補助制度

石川県では、大規模地震発生時の電気火災の防止及び被害を抑制するため、住宅における感震ブレーカーの購入及び設置に要する費用について補助しています。

詳しくは、こちら「石川県感震ブレーカー設置促進事業費補助金」

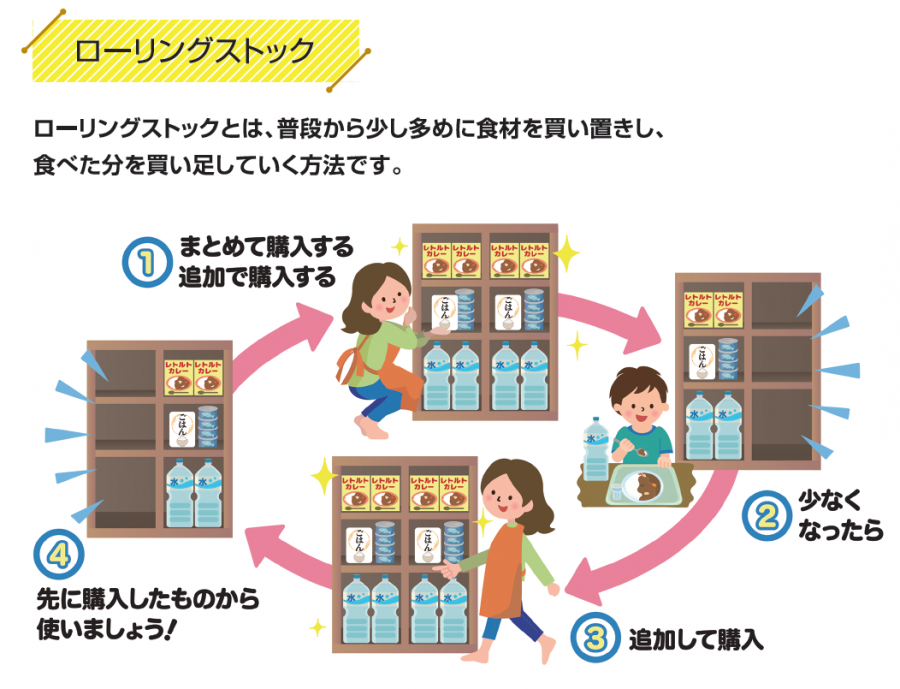

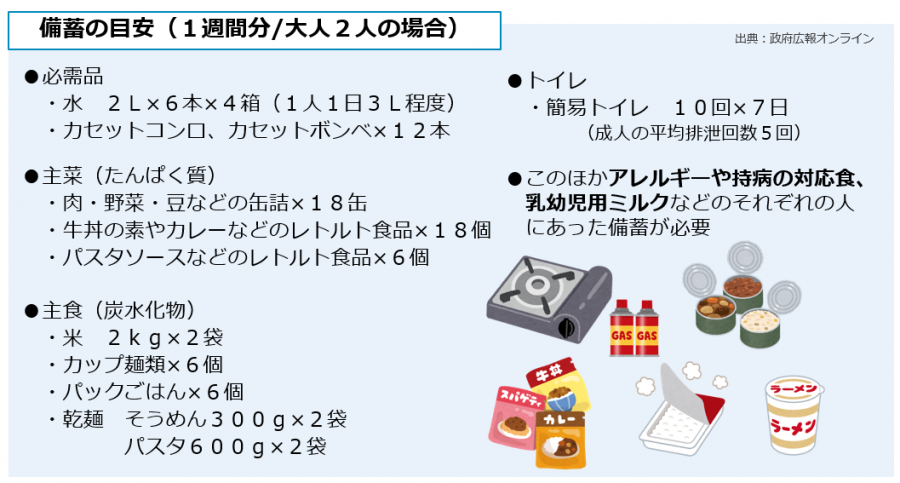

家庭内備蓄の促進(ローリングストック)

地震に備え、最低でも3日分、できれば1週間分の食料品や簡易トイレを各家庭で備蓄しましょう。

普段から少し多めに買い置きし、食べたものを買い足していく「ローリングストック」という備蓄方法もあります。

<ローリングストックのメリット>

- 食材の賞味期限が切れて廃棄するという失敗が少ない。

- 賞味期限直前に急いで非常食を食べて入れ替えるといった負担がない。

- 災害時にも普段から食べ慣れているものが食卓にならび、安心感が生まれる。

報告書

※令和7年6月27日に日本海中南部地域の海域活断層の長期評価ー近畿・北陸北方沖ーが公表されたことを踏まえ、資料を修正しました。(P15 第2章 1.2 震源の概要)

石川県地震被害想定調査報告書全文(PDF:54,922KB)

1.基本的な考え方

2.調査の前提

第2章 地震動・液状化・崖崩れ等の予測(PDF:11,139KB)

1.地震動の予測

2.液状化の予測

3.崖崩れ等の予測

第3章 建物・物的・人的等被害予測(PDF:4,796KB)

1.建物被害

2.物的被害

3.人的被害

第4章 社会基盤施設等の被害予測(PDF:19,951KB)

1.ライフライン被害

2.交通施設被害

3.生活機能支障

4.その他の被害

5.被害額算出

被害予測結果のまとめ(シーン別一覧表)(PDF:2,206KB)

第6章 防災対策による被害軽減効果(PDF:1,984KB)

1.想定地震の設定および震源モデルの設定について

2.地震動予測のための地盤モデル作成

3.液状化危険度予測のための地盤モデル作成と試算

4.地震動予測結果

市町別被害予測結果(想定シーン別)

- 石川県(県全体の被害)(エクセル:484KB)

- 金沢市(エクセル:433KB)

- 七尾市(エクセル:459KB)

- 小松市(エクセル:420KB)

- 輪島市(エクセル:455KB)

- 珠洲市(エクセル:439KB)

- 加賀市(エクセル:390KB)

- 羽咋市(エクセル:449KB)

- かほく市(エクセル:439KB)

- 白山市(エクセル:407KB)

- 能美市(エクセル:396KB)

- 野々市市(エクセル:378KB)

- 川北町(エクセル:378KB)

- 津幡町(エクセル:423KB)

- 内灘町(エクセル:419KB)

- 志賀町(エクセル:458KB)

- 宝達志水町(エクセル:445KB)

- 中能登町(エクセル:438KB)

- 穴水町(エクセル:449KB)

- 能登町(エクセル:440KB)

(外部リンク)

(外部リンク) (PNG:96KB)

(PNG:96KB) (外部リンク)

(外部リンク) (外部リンク)

(外部リンク)