ホーム > 観光・文化・スポーツ > 文化・芸術 > 文化財 > 石川の文化財 > 無形文化財・工芸技術(国指定) > 釉下彩(中田和雄(雅号 中田一於))

ここから本文です。

釉下彩(中田和雄(雅号 中田一於))

重要無形文化財 「釉下彩」(ゆうかさい)保持者

中田 和雄(なかだ かずお)(雅号 中田 一於(なかだ かずお)) 小松市

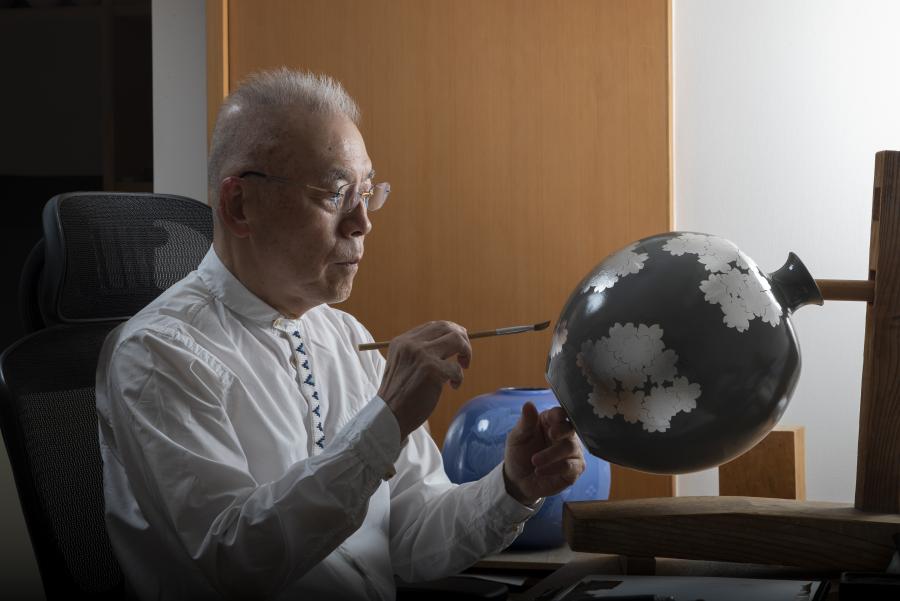

〔銀澄の貼り付け作業〕

〔白銀釉裏金銀彩叢文鉢(しろがねゆうりきんぎんさいくさむらもんはち)〕

令和7年10月10日認定

釉下彩とは、絵付け等の装飾の上に透過性の高い釉薬を施釉し焼成する陶芸技法である。今日の釉下彩は、伝統的な技術を基に、釉薬の調合による色や透過性の調子、その下に施される装飾に工夫が凝らされ、高度な芸術的表現を可能にする陶芸技法として高く評価されるものである。

同人は、昭和24年に石川県小松市に生まれた。地元の高等学校を卒業後、家業の中田錦苑窯に従事し、基本的な陶芸技術を習得した。昭和53年に同郷の陶芸作家の德田八十吉((雅号 三代德田八十吉)平成9年重要無形文化財「彩釉磁器」(各個認定)保持者)に指導を受ける。以来、色釉と銀彩の融合を模索し、色釉の下に銀彩等を施す釉下彩の研究を続け、活発な制作活動を展開しながら技を錬磨し、高度に体得して今日に至る。

同人の釉下彩の特徴は、自身で調合した透過性の高い色釉と、その下に施される銀彩、金彩等による装飾である。色釉は故郷の九谷焼の五彩に着想を得た「淡青釉」をはじめ、「淡桜釉」、「紫苑釉」、「白銀釉」等の多彩な釉薬を用いている。色釉の下に施される銀彩、金彩等による装飾は、銀澄等を切り抜き、器面に幾何学文様や植物文様等に配し、重ねる枚数の差異により濃淡を、針彫りにより細部を表現している。中でも、同人の一連の「釉裏銀彩」の作品は、色釉の下に銀彩を施した釉下彩であり、とりわけ淡青釉と銀彩の組み合わせは、美しい調和を生み出しており、同人の代表作として高い評価を得ている。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

同じ分類から探す