ここから本文です。

書の美/優品選[絵画・彫刻]

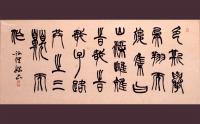

今から三千数百年前の古代中国で生まれた漢字ですが、始まりは神と人間の橋渡しとして存在しました。やがて国家の成立に伴って、漢字は情報伝達のツールとして人間社会で使われるようになり、今日に至っています。漢字はその長い歴史の中で、無数の人の手によって少しずつ変化し、篆書・隷書から草書・行書・楷書という書体が生まれてきました。また、各時代の文化や思想を背景にしながら、文字本来の機能とは別に美的側面から育まれ、独自の趣や個性を示す様々な書風も展開しその芸術性も高められていきました。今回の展示ではこの書体や書風に注目し、書人の心を引きつけてやまない漢字の書をご紹介します。

同会場にて絵画・彫刻の新春にふさわしい優品も展示します。来年の十二支は「酉」。干支が成立した殷代、「酉」はもともと酒つぼを表し、果実など収穫物が熟成した状態から、実りの意味を持ったようです。そこに動物の鶏をあてるようになったのは、紀元前の二世紀頃まで時代が下がります。今回は「酉」本来の意味にちなみ、「みのり」をテーマにすこし作品を選んでみました。日本画からは稲元実《壌》、木彫の山本力吉《微風》、油彩では村田省蔵《春めく》を展示します。

平尾弧往 《論語鄕党篇》

開催日時

- 2016年12月21日(水曜日)~2017年2月12日(日曜日)

場所

名称 |

石川県立美術館 |

|---|---|

住所 |

石川県金沢市出羽町2-1 |

電話番号 |

076-231-7580 |

ファクス番号 |

076-224-9550 |

ホームページ |

費用

観覧料

一般360円(290円)、大学生290円(230円)、高校生以下無料

※( )は20人以上の団体料金

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください